Si la termitière vit, qu’elle ajoute de la terre à la terre

Frédéric Titenga Paceré

Papi Nazi Boni,

Je reviens du ventre d’une termitière sans termites, une termitière qui n'ajoute pas de la terre à la terre, dis-le à l'ancêtre Paceré, dis-lui que les termites ont déserté le cœur de la termitière ; j'essaie ―je dis bien essayer― de les imaginer, coincés, quelque part dans la mâchoire du labyrinthe dont ils sont les seuls à connaître le centre, entre huit dents cassées qui se font aumône de carie comme des mammifères s'offrent du sel en se léchant à tour de rôle, ils ne circulent pas dans les veines de la termitière ; sinon, je verrais son cœur battre, comme un tambour émettant un son de l'intérieur afin que le profane n'entende pas sa propre surdité, et le mien avec ; je vois, papi Boni, de petits êtres noirs, comme les graffitis que laissent les pas d'un dieu eunuque revenant d’un cabaret de Tounouma : des mots statiques, alors que tous les mots dignes devraient bouger dans leur immobilité, courir en treillis on dirait les balles d'un pistolet chargé par un Sartre frustré, ou en culotte jaune comme un Congolais dans une rue de Los Angeles, peu importe, mais courir, tracer un chemin de vertige sur le visage renfrogné de la page ; elle est belle, cette image, note-la sur un mur de ton silence ; ici, les nouvelles sont vilaines : l'Afrique crève élégamment, une crevaison d'une beauté effroyable ; au Faso, beaucoup de choses vont mal, la littérature surtout ; j’en jouis souvent, c’est-à-dire que j’en souffre ; une termitière semblable donc au rot d’un esprit qui n’a pas su digérer ce qu'il a consommé en cours de route : attache ton oreille à la taille de ma langue, je veux te parler d’un texte qui trébuche sur son ventre trop plein de lui-même…

Pause. Je respire.

Maintenant, parlons, papi Boni, puisqu'il faut parler, parlons franchement, avec la sévérité qu'on ne gratifie qu'à ceux qu'on aime.

Des personnages peu attachants et une narration perfectible

Papi Boni, s’il y a bien une qualité qu’il faut reconnaître à Comme une termitière… c’est bien la capacité du récit à intégrer les éléments analytiques de certaines théories : sociocritique, intertextualité, esthétique négro-africaine, etc. Mais, papi Boni, nous le savons : c’est l’œuvre qui fait la théorie, la confirme, et non l’inverse. De ce point de vue, le reflet des éléments de plusieurs théories de la Critique par le roman ne suffit pas à faire de celui-ci un roman réussi. Pour un genre majeur comme le roman, l’auteur pouvait mieux faire au niveau de la narration, du tissage de l’intrigue et de la scénographie des personnages.

« Le fort ancrage culturel ―marqué par les interférences linguistiques entre le français et la langue bobo, le recours à l’oralité par la proéminence des proverbes, les chants, de la sagesse populaire― dans l’écriture B.T.S. rappelle à bien des égards Crépuscule des temps anciens dont il s’est sans doute inspiré ! », lit-on dans la préface de Kiébré. L’imitation, papi Boni, est une forme d'hommage, il est vrai. Kebekebe ! Cependant, je me demande si Tolo t'a lu. Vraiment lu. Lu comme un apprenti écrivain lit son maître en vue non pas de mémoriser ses phrases ou de connaître ses intrigues (au sens superficiel), mais d'apprendre de son écriture, de ce qu’il fait d’une histoire et de ce qu’il fait de la langue.

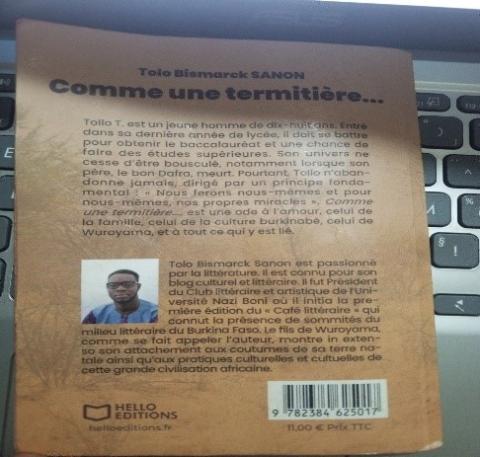

Un roman de 74 pages, subdivisé en 8 chapitres qui retrace la vie d'un élève du nom de Tollo (une autobiographie ?), fils d’une famille aux moyens matériels modestes, en quête d’issue pour sauver les siens de la pauvreté. L’on lit ce roman au style affadi de mots recherchés (pédantisme ?) avec, au fond de la bouche, l’amer goût d’une mauvaise dissertation sur cette question : « Calquer la civilisation occidentale à l’Afrique est-il un frein au développement du continent noir ? » (p.16). Le oui et le non y sont défendus à travers le discours des personnages, dans une scène dialoguée (lire pp.16-17-18). Puis, une synthèse : l’oxygène de l’échange culturel ―le juste milieu― : le métissage. Le père Dafra ne vit pas qu’il meurt. Une mort sans saveur ! Tollo est admis à un concours. Fin de l’histoire ! Le roman gagnerait à échapper à cette dissertation facile et mettre ses personnages dans des situations où, après expérience, ils tirent une conclusion de la question ou tout simplement, ce qui est plus littéraire, leurs parcours respectifs seraient en eux-mêmes la véritable piste de réponse à la question que le roman pose, comme dans L’Aventure ambiguë de C. H. Kane où le parcours de Samba Diallo est en lui-même le message du roman.

Le chapitre V commence avec une scène qui se veut tragique mais qui se révèle, à mon sens, absolument ridicule et inutile. Maman Pikayirema revient du marché, une pluie se prépare, « des vents violents s’élevaient […] son pagne se déchira, car usé. Ne sachant plus à quel saint se vouer, elle continua sa marche en sanglotant : Père de nos pères, / Je m’en remets à vous, j’ai besoin de votre aide/Les divinités de Wuroyama, de Tounouma/ De kɔrɔ, les silures sacrés de Dafra, les mânes des ancêtres/Aidez mon fils !/Je vous en supplie ! (écrit en bobo et traduit en note infrapaginale) » (pp.42-43). On comprend que la bonne dame est pauvre, elle prie ses ancêtres pour que son fils réussisse… Rien de ce qui se passe autour d’elle n’est décrit : est-elle seule ? Quelqu’un l’a-t-il vue ? Quelle conséquence ce fait a-t-il eu sur la suite ? Comment arrive-t-elle chez elle finalement ? Un personnage qui n’existe que par ses pleurs ! Les autres chapitres ? Une traversée de sol jonché des mêmes débris d’ennui séché au soleil d’une érudition qui aveugle le texte au lieu d’éclairer son chemin.

Je ne m’attarderai pas sur la non-maîtrise de l’instance narrative. La vie t’a fatigué. Elle te doit aussi un repos. Mais écoute ton petit-fils juste un instant. D’un narrateur hétérodiégétique (qui raconte à la troisième personne du singulier le récit de Tollo), on passe, sans explication, subitement, tantôt à un narrateur homodiégétique (Tollo raconte sans que le narrateur hétérodiégétique rapporte ses propos et/ou fait une immersion dans son esprit) ; on se perd sur le statut du narrateur : « ce jour-là, Tollo se réveilla plus tôt que d’habitude. Après sa toilette, il se vêtit d’une tunique que sa mère Pikayirema lui avait offerte la veille. En effet, Tollo était un jeune homme âgé de 18 ans […] » (p.14), « Très vite, des semaines (…) englouti « nos » souvenirs (…) « nous » avions un cours de français avec M. Gwama » (p.16), « Désormais, nous étions (…). Nous avions appris le (…) » (p.33).

Il est clair qu’il y a une non-maîtrise de l’art de l’intrigue cohérente, du maniement des instances narratives. Et les personnages accrochent peu.

Montrer au lieu de dire

Que l’œuvre littéraire ambitionne de donner à retenir au lecteur est bien. Sauf que dans ce livre, l’ambition culturelle prend (trop) le pas sur l’ambition littéraire. Et c’est là où il pêche peut-être le plus. Même si toute littérature est une herbe qui pousse sur un sol culturel déterminé, elle est appelée à l’excéder par un souffle tendu vers l’universel. L’œuvre littéraire peut s’enraciner dans la culture de son auteur, ou s’y enracine toujours implicitement ou explicitement. Toutefois, cette culture ne saurait être une prison dorée pour l’esthétique. B.T.S. veut écrire sur sa culture, la culture bobo. Il bobotise la langue française avec le vocabulaire de son terroir, il enchaîne les éléments de l’oralité, etc., au point d’oublier de faire une œuvre littéraire. « L’arrivée des jumeaux marque à la fois la fécondité de leur mère et une intrusion dans le monde des esprits (…) Quand elle lâche des paroles, elle atteint à coup sûr sa cible et surtout de la belle des manières » (pp.69-71). On se croirait en face d’un vieux mémoire sur la culture bobo, respirant sa propre poussière ancienne. Le récit gagnerait à nous faire vivre les faits plutôt que de nous en faire un reportage superficiel à titre informatif.

Comme une termitière ennuie. B. T. S. ne raconte pas. Il dit au lieu de montrer. Lorsqu'un auteur écrit, par exemple, « untel souffre » et ne montre pas comment, l'auteur ne raconte pas : il la dit, cette souffrance, tout simplement. Pour faire passer cette souffrance du corps, du cœur, de l'esprit, du personnage à ceux du lecteur, il devrait laisser le personnage vivre sa souffrance, c'est-à-dire le mettre à l’épreuve du sentiment évoqué. En ce moment, le personnage « vivrait » ce qui est « dit » de lui. Et c'est au lecteur de dire « ah, il souffre ». Dans Les Frasques d'Ebinto de A. Koné, par exemple, l'auteur n'a pas besoin de nous dire que Monique souffre. Il la laisse vivre la souffrance. Et nous vivons sa souffrance en tant que lecteur. De la même manière qu’il serait absurde de dire qu’un personnage aime un autre sans montrer les formes de manifestation de cet amour.

Usage peu réussi de l’intertextualité

Le roman est riche en intertextualité. On lira par exemple l’article « Africanités et esthétiques intertextuelles dans la trame romanesque de Bismarck Sanon » du critique P. Y. Kiébré publié en 2023. On comprend que le critique ne fait pas un « jugement de valeur » mais une « critique de perception » : il nous dit, sous le prisme de certaines théories de la critique littéraire, ce que le texte donne à voir. C’est bien beau. Mais…

Cette façon d’assommer le lecteur avec des citations de grands écrivains comme pour dire « hey, vous voyez, j'ai lu tous ceux-là », avec une précision des pages d'où sont extraites lesdites citations en notes infrapaginales, ―même lorsqu’il écrit dans le corps du texte « A ce propos, Ahmadou Hampâté Bâ (…) disait (…), (p.43) ―, n’est pas mal en soi. Toutefois, qu'on ne s'y trompe pas, cet étalage intellectuel cache aussi une faiblesse : le manque de l'art de la subtilité littéraire. La méthodologie de signalement des intertextes pose problème. La faute incombe et à l’auteur et à l’éditeur. Le critique Kiébré parle dans son article scientifique du « syndrome de Ouologuem ». Cet argument me convainc peu, vraiment peu. Pour ma part, il y a un excès de précision dans la pratique intertextuelle. L’auteur infantilise le lecteur. Il veut lui prendre la main pour lui indiquer tous les chemins qu’il a parcourus pour arriver à son texte. Faire découvrir sa bibliothèque, oui. Cependant, n’oublions pas que la perte fait partie de la lecture. Cette façon de faire se retourne contre le texte. Un peu de subtilité permettrait au lecteur d’éprouver l’exactitude de sa culture. Citer un auteur (je dis cela avec la prétention d’un imposteur) est la plus petite des preuves que nous l’avons lu et qu'il nous inspire (nous sommes nombreux à citer des textes que nous n’avons pas lus). Bien sûr que l’écrivain est libre de signaler son « pillage » ou pas. Ce que je dis, c’est que les influences profondes échappent à l’encadrement des citations. Ce sont, peut-être, celles qui se manifestent à l’insu de l’écrivain et qui se signalent toutes seules.

Le mérite de l’auteur, s’il y a besoin de le rappeler, c’est aussi d’avoir pu écrire dans le versant culturel de la Négritude. On comprend dès lors sa volonté de rendre un vibrant hommage à certains logothètes de la littérature africaine (C. Laye, A. H. Bâ, S. Badian, etc., et toi, papi Boni). Faire des langues nationales un substrat du français est louable. Mais qu’est-ce qu’être un digne héritier en littérature ? Savoir trahir ses pères, ses maîtres. Les approcher pour mieux prendre sa distance, c’est-à-dire « être originale sans l’être ».

À présent, tu sais, papi Boni, tu sais pourquoi mes paupières déchiquettent la robe de la nuit comme les ailes d’un ange en colère. Tu sais ce qui a conduit mes pas ici, au milieu de cette nuit qui porte l’odeur de mes prochaines victimes. Tu restes dans la coquille du Silence, là où tout a commencé et là où tout se terminera. Je me retire sur la pointe des mots, comme tu t’es retiré du bruit d’Ici sur la pointe des cheveux. Une dernière chose à voix basse, et ne le répète à personne, car le vent qui souffle a des oreilles et une bouche : si j’étais seul dans ma chambre, j’aurais dit qu’en refermant le livre, une seule idée m’est venue à l'esprit : la littérature s'effondre. Chut… ! Comme une termitière sans termites.

On se reparle bientôt, papi Boni. Ou adieu.

Issouf COULIBALY

Critique littéraire