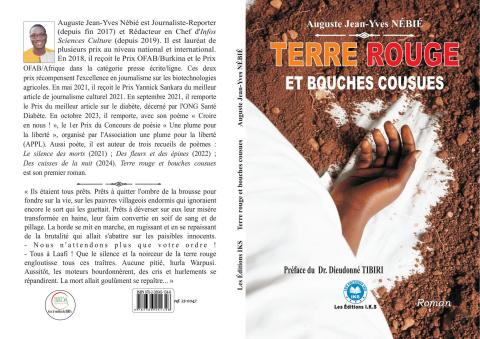

Après trois recueils de poèmes publiés (Le silence des morts (2021) ; Des fleurs et des épines (2022) ; Des cuisses de la nuit (2024)), Auguste Jean-Yves Nébié, Journaliste, Rédacteur en Chef du journal Infos Sciences Culture, s'essaye au roman. Son premier roman, Terre rouge et bouches cousues, est paru le 22 décembre 2025, aux Éditions IKS. Ce roman fait résonner les voix des victimes des attaques terroristes. Nous nous sommes entretenus, le 30 décembre 2025, avec le nouveau romancier autour de l’esthétique du roman, de l’engagement de l’écrivain, de l’épreuve de l’écriture et du travail de mémoire que porte Terre rouge et bouches cousues. Entretien !

Après trois recueils de poèmes, qu’est-ce qui vous a conduit à choisir le roman pour dire cette tragédie collective, et non le poème, votre territoire d’écriture privilégié ?

Le roman s’est imposé à moi presque comme une nécessité. La poésie demeure mon territoire premier, celui de la fulgurance, du cri, du silence aussi. Elle dit l’indicible en peu de mots. Elle saisit l’instant, l’émotion brute. Mais, face aux affres du terrorisme, j’ai senti que le poème, à lui seul, ne suffisait plus. Il me fallait un espace plus vaste, pour dire la complexité et la pluralité des souffrances subies par les populations.

Le roman m’a offert la possibilité de raconter sans me hâter, de suivre des personnages dans leurs calvaires, de montrer comment la violence s’installe, comment elle transforme les êtres, comment elle laisse des traces profondes, parfois irréversibles.

Là où le poème suggère et condense, le roman explore, déplie, confronte. Il permet de donner un visage aux déplacés, une voix aux silences, une histoire à ce qui est souvent réduit à des chiffres.

Ce choix n’est donc pas un abandon de la poésie. C'est une autre manière de la prolonger. La poésie irrigue ce roman, dans la langue, dans le rythme, dans l’attention portée aux images et aux corps. J’ai simplement changé de genre pour être au plus près de cette douleur, pour en porter la mémoire, et modestement, pour refuser l’oubli.

Terre rouge et bouches cousues semble naître d’une urgence. À quel moment avez-vous senti que cette histoire ne pouvait plus attendre ?

À force d’entendre les chiffres remplacer les noms et les vies, j’ai compris que quelque chose d’essentiel se perdait : la voix humaine derrière la tragédie. En tant qu’écrivain, je sentais qu'il fallait dire ce que cela fait de se retrouver du jour au lendemain à errer, contraint de partir de chez soi, de tout perdre jusqu'aux êtres les plus chers.

Terre rouge et bouches cousues est né lorsque j’ai compris que le temps de la poésie suspendue ne convenait plus à cette douleur-là. Il fallait une narration longue, un espace pour laisser respirer les silences, pour suivre les vies brisées dans leurs errances, dans leur avant et leur après. Attendre aurait été consentir à l’oubli. Ce roman est donc une réponse à l’urgence de dire.

En quoi le roman vous a-t-il offert des possibilités narratives et esthétiques que la poésie ne permettait pas face à la violence du terrorisme ?

Le roman m’a offert un espace de déploiement que la poésie, dans sa fulgurance, ne permettait pas entièrement face à la violence du terrorisme. La poésie dit l’éclair, la brûlure, le cri. Elle condense l’émotion, elle frappe juste et vite. Mais ici, il me fallait aussi le temps, l’épaisseur des jours, la lente descente de la peur dans les corps et les consciences.

Le roman m’a permis de faire entendre une pluralité de douleurs, de suivre des trajectoires humaines brisées ou vacillantes, de montrer comment la violence ne surgit pas seulement dans l’instant de l’attaque, mais s’installe durablement dans les silences, les regards, les absences. Là où le poème suggère, le roman met en scène, creuse.

Esthétiquement, le roman m’a donné la possibilité d’articuler la brutalité, de nommer les difficultés dans les quotidiens des déplacés, de laisser la langue se faire parfois sobre, parfois presque sèche. Face au terrorisme, je ne voulais pas seulement dénoncer ou pleurer : je voulais raconter et transmettre.

La poésie m’a appris à écouter le tremblement du monde. Le roman m’a permis d’en cartographier les blessures, sans les refermer trop vite, sans les embellir non plus.

Ce roman peut-il être lu comme un acte politique, au sens noble du terme, ou revendiquez-vous avant tout une posture d’écrivain témoin ?

Je ne suis pas entré dans ce roman avec un programme idéologique. Ma première posture est celle de l’écrivain témoin. Je regarde, j’écoute, je recueille des fragments de vies, des douleurs, des résistances invisibles. Mon ambition n’est pas de dire aux lecteurs quoi penser, mais de leur montrer ce qui se vit, ce qui se tait. Ce roman est un espace où la mémoire se construit, où la dignité des victimes est restaurée par la parole.

Si le livre dérange, s’il oblige à regarder en face ce que l’on préférerait oublier. C’est peut-être là son engagement le plus fort : être un lieu de veille et de mémoire.

Comment avez-vous évité le risque d’une littérature militante simplificatrice, face à un sujet aussi chargé émotionnellement et idéologiquement ?

Ce risque, je l’avais constamment à l’esprit. Face au terrorisme, la tentation est grande de réduire le réel à des schémas simples : les bons d’un côté, les méchants de l’autre et la colère comme unique boussole. Or la force du roman, à mes yeux, commence précisément là où ces raccourcis s'arrêtent.

Mes personnages ne sont pas des porte-voix idéologiques. Ce sont des êtres ordinaires traversés par la peur, par la fatigue. J'ai laissé place aux zones d’ombre, aux silences, aux ambiguïtés, celles-là mêmes que la littérature militante tend souvent à effacer.

J’ai veillé à ce que l’émotion naisse de la situation et non d’un discours. Je n’explique pas la violence. Je la montre dans ses effets concrets : une maison vide, une mère qui attend, un enfant qui ne comprend pas. Ce sont ces détails qui empêchent le texte de basculer dans le militantisme.

J’ai accepté une certaine retenue de la langue. Même quand l’indignation affleurait, je la laissais filtrer à travers une écriture sobre, parfois presque austère. Je voulais que le lecteur pense autant qu’il ressente. En ce sens, j’ai essayé de rester fidèle à une conviction simple. La littérature n’est pas là pour convaincre, mais pour éclairer. C’est cette exigence, je crois, qui m’a permis d’éviter la simplification, sans renoncer à l’engagement.

Pensez-vous que l’écrivain a aujourd’hui, dans le contexte sahélien, une responsabilité morale particulière face au silence, à la peur et à l’oubli ?

Je le pense vraiment. Dans le contexte sahélien, marqué par la violence, la peur diffuse et parfois une forme d’épuisement collectif, l’écrivain ne peut pas rester indifférent. Il porte une responsabilité morale : celle de lutter contre le silence, contre l’effacement des vies et des histoires.

Quand la peur impose le mutisme, l’écriture peut faire contrepoids. Elle ne protège pas des balles, elle ne rétablit pas la paix à elle seule, mais elle sauvegarde la mémoire. Et préserver la mémoire, c’est déjà résister. Tant de drames restent dans l'oubli et l’écrivain à ce devoir essentiel de dire : cela a existé, ces vies ont compté.

Cette responsabilité se joue dans la justesse, dans l’attention portée aux voix faibles, dans le refus de la facilité et du sensationnalisme. Écrire, ici et maintenant, c’est accepter de se tenir à hauteur d’homme, parfois dans l’inconfort, parfois dans la solitude, mais avec la conviction que le silence total serait une seconde mort.

L'écrivain sahélien doit être un veilleur de conscience, quelqu’un qui empêche la nuit de se refermer complètement sur l’humanité.

Le roman donne la parole à ceux dont on parle rarement : les victimes. Comment avez-vous travaillé pour que ces voix soient justes, sans les confisquer, ni les trahir ?

C’était sans doute la question la plus délicate de tout le travail. Donner la parole aux victimes implique une éthique de l’écoute avant même une esthétique de l’écriture. Je me suis d’abord placé dans une posture de retenue : accepter que certaines choses ne m’appartiennent pas, que tout ne peut ni ne doit être dit.

J’ai beaucoup écouté, observé, recueilli des récits fragmentaires, souvent indirects, parfois contradictoires. Mais au moment d’écrire, j’ai refusé la restitution brute ou documentaire. Il ne s’agissait pas de parler à la place des victimes, encore moins de parler pour elles, mais de créer un espace narratif où leurs expériences puissent se rencontrer et résonner sans être capturées.

J’ai privilégié les gestes minuscules, les silences, les mots manquants. Souvent, ce qui n’est pas dit est plus fidèle que ce qui est expliqué. J’ai aussi veillé à ne pas héroïser la souffrance ni à l’esthétiser. La douleur n’a pas besoin d’ornement. Elle exige du respect.

J’ai accepté que ces voix demeurent parfois incomplètes, brisées, traversées par l’incertitude. C’est précisément cela qui les rend justes. La littérature ici ne répare pas tout, mais elle accompagne, elle se tient à côté. Mon ambition était simple et exigeante à la fois : écrire avec ces voix, et non au-dessus d’elles.

Pourquoi était-il important pour vous que ces victimes ne soient pas seulement des chiffres mais des humains, des hommes, des femmes et des enfants ?

Le chiffre anesthésie. Il informe, mais il ne touche pas. À force d’annoncer des bilans, on finit par perdre le visage des morts, le timbre des voix, le poids des absences. Or, ce sont précisément ces dimensions humaines que la violence terroriste cherche à effacer : réduire des vies singulières à une abstraction.

Il était essentiel pour moi de redonner de l’épaisseur humaine à ces victimes, de les restituer comme des êtres de chair, parce qu’une vie ne se résume jamais à sa fin. Chacune portait une histoire, des liens, des rêves modestes, des habitudes.

En racontant ces histoires, ces existences, je voulais que le lecteur ne puisse pas rester à distance. Qu’il ne lise pas seulement sur le terrorisme, mais qu’il rencontre des êtres humains. C’est là, je crois, que la littérature accomplit l’un de ses gestes les plus essentiels : transformer l’information en compassion.

Y a-t-il eu des passages que vous avez hésité à écrire, voire que vous avez dû réécrire ou supprimer, tant la violence était difficile à porter ?

Il n'y a pas de plaisir à dépeindre la souffrance humaine. Oui, il y a eu de nombreux moments d'hésitation. Face à la brutalité des faits, la première tentation est parfois le silence ou l'euphémisme, pour se protéger soi-même et pour ne pas accabler le lecteur. Cependant, édulcorer la réalité serait trahir la mémoire des victimes et minimiser l'ampleur des tragédies.

Certains passages ont été particulièrement difficiles à écrire. Sur les violences sexuelles par exemple. Dans ces cas-là, le travail de réécriture est intense. Il ne s'agit pas de supprimer la violence, mais de trouver la distance nécessaire pour la rendre compréhensible sans tomber dans le voyeurisme ou la complaisance. L'objectif est de faire ressentir l'injustice et l'horreur, non pour choquer, mais pour susciter une réflexion profonde sur la nature humaine et les mécanismes qui mènent à de telles atrocités.

Comment l’écrivain se protège-t-il intérieurement lorsqu’il plonge si profondément dans la souffrance humaine ?

Je ne suis pas certain que l’écrivain se protège vraiment. Il apprend plutôt à tenir debout. Quand je plonge dans la douleur humaine, je n’en sors jamais indemne. Mais j’essaie de ne pas m’y noyer. Je me protège en me rappelant pourquoi j’écris. Je n’écris pas pour exploiter la douleur, mais pour la « dignifier ». Quand je sais que chaque page est une tentative de rendre aux victimes leur humanité, leur nom, alors la souffrance cesse d’être un gouffre : elle devient une responsabilité. Cette conscience donne une forme de force intérieure.

Il y a enfin le retour au réel. Après l’écriture, je m’arrime à la vie simple, aux gens que j'aime, au quotidien. J’accepte que le texte garde une part de la douleur à ma place. Une fois déposée sur la page, elle ne m’appartient plus entièrement. Et puis, je crois que l’écrivain avance avec une fragilité assumée. Ne pas se blinder, ne pas s’endurcir.

Votre écriture reste très marquée par la poésie. Comment avez-vous travaillé la langue romanesque pour qu’elle conserve sa densité sans esthétiser la douleur ?

J’ai dû garder une vigilance constante sur la langue. La poésie est mon territoire naturel. Mais, dans un récit qui prend appui sur une souffrance réelle et collective, souvent insoutenable, elle peut devenir un piège. Le risque était de faire briller la phrase là où elle devait seulement se tenir et rester juste.

J’ai donc travaillé une langue de retenue. J’ai accepté de renoncer à certaines fulgurances, à certains élans lyriques qui, en poésie, seraient légitimes. Mais, dans le roman, ils auraient pu esthétiser la douleur, la rendre presque confortable pour le lecteur. Ici, la phrase devait porter le poids des âmes tourmentées, du silence, de la peur. Pas les sublimer.

La densité, je l’ai cherchée non dans l’ornement, mais dans la précision. Un mot exact, une image sobre, un rythme coupé net peuvent avoir plus d'impacts qu’une métaphore éclatante. J’ai donc préféré suggérer plutôt que montrer, laisser des blancs, des phrases courtes, parfois sèches, qui obligent le lecteur à respirer difficilement, comme les personnages eux-mêmes.

Je me suis aussi appuyé sur une oralité contenue, proche de la parole intérieure, de la voix des survivants. Cela m’a permis de garder une tension poétique sans basculer dans le chant. La poésie n’est alors plus décorative. Elle est enfouie dans le souffle, dans la cadence, dans ce qui n’est pas dit. Enfin, je me suis imposé une règle intime : chaque phrase devait se demander si elle servait la vérité humaine ou seulement la beauté de la langue. Quand la beauté prenait le dessus, je coupais. La poésie est restée, oui, mais comme une braise sous la cendre. Présente, nécessaire, mais jamais spectaculaire.

La sobriété de certaines scènes contraste avec leur violence. Est-ce un choix délibéré pour laisser au lecteur un espace de résonance et de réflexion ?

C’est un choix pleinement délibéré. Face au terrorisme, je crois que l’excès de description peut anesthésier. Dire trop, montrer trop, c’est souvent retirer au lecteur la possibilité de ressentir par lui-même. La sobriété, au contraire, ouvre un espace de méditation. J’ai voulu que certaines scènes soient presque dépouillées, réduites à l’essentiel, parce que la violence n’a pas besoin d’être soulignée : elle est là, massive, évidente. En la disant à voix basse, en la laissant affleurer sans emphase, elle devient d’autant plus insupportable. Le silence autour de l’acte violent agit comme une caisse de résonance.

Ce choix répond aussi à une éthique du regard. Je ne voulais pas imposer une émotion au lecteur, ni le placer dans une position de voyeur. En laissant des blancs, des ellipses, des hésitations, je lui confie une part de la responsabilité du sens. Il doit combler, imaginer, réfléchir. Et c’est souvent là que le livre continue de travailler, longtemps après la lecture. La sobriété permet enfin de respecter les personnages. Leur douleur ne m’appartient pas. Je la frôle, je l’approche, mais je ne me l'approprie pas. La nuance entre la retenue de la langue et la brutalité des faits crée une tension qui, je l’espère, ne choque pas seulement, mais interroge. Écrire ainsi, c’est faire le pari que le lecteur n’a pas besoin qu’on crie pour entendre. Une phrase brève, presque neutre, peut contenir plus de vertige qu’une scène longuement déployée. C’est dans cet espace de résonance, précisément, que peut naître la réflexion.

Quel dialogue espérez-vous instaurer entre ce roman et les générations futures, qui n’auront peut-être connu ces événements que par les livres ?

J’espère qu’ils écouteront. Que le roman leur dise : ces drames ont existé, des vies ordinaires ont été brisées, des silences ont été imposés. Que la littérature devienne ici un relais, non pas de l’événement brut, mais de ce qu’il a laissé dans les corps, dans les consciences.

Je souhaite aussi que ce dialogue soit une mise en garde. Non pas un discours moralisateur, mais une interrogation transmise de génération en génération : comment en est-on arrivé là ? Qu’est-ce qui, dans nos sociétés, rend possible la négation de l’autre ? Si le livre parvient à éveiller cette vigilance, alors il aura dépassé le simple témoignage pour devenir un outil de lucidité. Enfin, j’aimerais que les lecteurs de demain y trouvent une leçon de la persistance de l’humain là où tout semblait vouloir l’effacer.

Si un jeune lecteur, dans vingt ou trente ans, referme ce livre avec le sentiment d’avoir rencontré des êtres réels, et non des abstractions historiques, alors le dialogue aura eu lieu. Et ce livre aura tenu sa promesse la plus humble et la plus nécessaire, c'est-à-dire empêcher que le silence ait le dernier mot.

En écrivant ce roman, avez-vous eu le sentiment de participer à une réparation symbolique, même fragile, de ce qui a été détruit ?

Oui. Mais, avec beaucoup de prudence et d’humilité. Je n’ai jamais cru que ce roman pouvait réparer ce qui a été détruit dans la chair, dans l'âme, dans les familles, dans les villages, dans les vies interrompues. Certaines pertes sont irréparables, et il serait indécent de prétendre le contraire. En revanche, j’ai senti que l’écriture pouvait participer à une réparation symbolique, fragile, incomplète, mais nécessaire. Écrire, c’était refuser que la destruction soit totale. Refuser que la violence ait non seulement tué des corps, mais aussi effacé des existences de la mémoire collective. Nommer, raconter, redonner une voix, c’est déjà réparer quelque chose de l’ordre de la dignité.

Cette réparation ne passe pas par le réconfort. Elle passe par la reconnaissance. Reconnaître la douleur, reconnaître l’injustice, reconnaître la profondeur des blessures. Tant que la souffrance reste niée ou réduite à des chiffres, elle continue de détruire. La littérature peut au moins dire : ce que vous avez vécu mérite d’être entendu.

J’ai aussi eu le sentiment que le roman réparait, modestement, le lien rompu entre les vivants. En invitant le lecteur à entrer dans ces vies fracassées, il recrée une forme de communauté humaine, même silencieuse. Lire est un geste d’attention.

Mais, cette réparation reste fragile. Et je tiens à cette fragilité. Elle empêche toute illusion de victoire. Elle rappelle que le livre n’est pas une fin. C'est un passage. Si quelque chose est réparé, ce n’est pas le monde, c’est peut-être notre capacité à regarder la souffrance sans détourner les yeux et à refuser qu’elle se perpétue.

À quels lecteurs s’adresse votre roman : aux victimes, à la société burkinabè, ou à une conscience humaine plus universelle ?

Je n’ai jamais pensé ce roman pour un seul cercle de lecteurs. Il s’adresse à plusieurs consciences à la fois, qui se superposent sans s’exclure. Il s’adresse d’abord, avec une infinie retenue, aux victimes et à ceux qui portent leurs absences. Non pour parler à leur place, encore moins pour prétendre comprendre pleinement leurs douleurs, mais pour leur dire : vous n’avez pas été oubliés. Si le livre peut être perçu comme un espace de reconnaissance, alors il remplit une première exigence éthique.

Il s’adresse ensuite à la société burkinabè. Parce que cette tragédie nous traverse collectivement. Parce qu’elle interroge nos silences, nos peurs, nos responsabilités, notre manière de vivre ensemble dans un pays blessé. Le roman ne donne pas de réponses politiques, mais il pose des questions humaines essentielles : que faisons-nous de nos morts ? Que faisons-nous de ceux qui survivent ? Comment continuons-nous à être une communauté quand la violence cherche à nous fragmenter ?

Mais au-delà de ces cercles, le roman s’adresse à une conscience humaine plus universelle. La souffrance qu’il raconte n’est pas exclusivement burkinabè. Elle rejoint toutes les douleurs nées de la guerre, du terrorisme, de la négation de l’autre. Je voulais que n’importe quel lecteur, où qu’il soit, puisse connaître et/ou reconnaître ces vies détruites.

En réalité, le roman ne choisit pas entre ces lecteurs. Il les met en dialogue. Il invite chacun à sortir de sa position confortable, victime, témoin, citoyen, lecteur lointain, pour entrer dans une zone commune de responsabilité et d’empathie. Si le livre parvient à créer cet espace partagé, alors il aura trouvé ses lecteurs, au-delà des frontières et des appartenances.

Après ce premier roman, pensez-vous que la fiction restera désormais un espace privilégié de votre engagement, ou reviendrez-vous à la poésie pour poursuivre ce travail de mémoire ?

Je ne pense pas en termes de rupture ou de hiérarchie entre la fiction et la poésie. Pour moi, ce sont deux espaces de nécessité, qui répondent à des urgences différentes. Le roman s’est imposé à un moment précis, parce qu’il me permettait d’embrasser une tragédie collective dans sa durée, dans sa complexité, dans ses silences multiples. Il offrait un espace large capable d’accueillir plusieurs voix, plusieurs trajectoires.

Mais, la poésie ne m’a jamais quitté. Il y a même un poème dans le roman. Elle demeure le lieu de l’écoute intérieure, de la parole qui tremble et qui résiste. Le poème capte l’instant fragile, la blessure encore vive, le souffle qui résiste.

Je crois que mon engagement ne se fixera pas dans un seul genre. Il s'adaptera. Parfois, la fiction sera nécessaire pour dire le monde frontalement, inscrire la mémoire dans le temps. D’autres fois, la poésie revient comme une nécessité vitale, pour dire ce qui ne supporte pas le développement, ce qui doit rester dans l’éclat, dans la fracture.

Peut-être que, demain, la poésie prendra le relais pour poursuivre ce travail de mémoire autrement : plus elliptique, plus intérieur, mais tout aussi exigeant. Ou peut-être qu’un autre roman s’imposera, si une nouvelle urgence se présente. Je me laisse guider par cette règle intime : choisir la forme qui respecte le mieux la douleur que j’essaie de porter.

Ce qui restera constant, en revanche, c’est la fidélité à une même éthique : écrire non pour occuper l’espace, mais pour tenir la mémoire éveillée, quel que soit le genre qui en devient le lieu.

Abrandi Arthur Liliou